現代アートの絵画技法「ドリッピング」を自在に操る染師、大下倉和彦(たかくらかずひこ)さん。飛び散る無数の点を「シブキ」と呼び、その偶然性とコントロールの境界に挑む作家でもあります。アトリエは染めと織りが交錯する空間でした。

高蔵染 染師 大下倉和彦さん

こんにちは、PARAOPMADデザイナーの原田美帆です。独自の飛沫が舞う大胆なデザインのネクタイ。初めて目にした和彦さんの作品は、絵画でもあり、オブジェでもあり、プロダクトでもありました。

KUSKAとコラボレーションしたネクタイ

代々続く機屋に生まれ、織物を作る音が夜通し聞こえる機場で遊び育った和彦さん。先代は白生地産地のいち機屋から歩みを進めようと染色部門を立ち上げます。高級ブランド製品にも使われる半自動のシルクスクリーン機を導入。下請けの仕事を引き受けながら技術を築きました。当時大学に通い丹後から離れていた和彦さんに声がかかったのは、生産コストの安い海外との競合を迫られ難易度の高い仕事が増えてきた頃。

染めで使用する「箱蒸し器」の向こうに織物で使っていた「静輪」が見える

「そこから10年は試行錯誤の連続で、ぼかし染、ろうけつ染、絞り染など考えられるテクニックは全て試してきました。デザイナーズブランドの仕事もたくさん手がけましたが、ワンシーズン毎に発注があるか分からない、特殊な染めで仕上がりの均一性が難しく作業時間が読めない、そうなれば従業員にも負担がかかってしまう。この分野ではやり尽くしたと思うと同時に、量産の仕事はこうなってしまうのかが見えたのです」。

ろうけつ染で使われた手製の道具

バブル崩壊が丹後を襲い、事業継続の困難に直面した和彦さん。大型の機械と設備を手放しますが「止めるチャンスはあったけれど、このまま止めるのは違うんじゃないかという道半ばの感情があって」手元に残された染料で手ぬぐいやTシャツを染め始めます。今や高蔵染のアイコンでもある飛沫を飛ばした「ドリッピング」は、染料がTシャツの上に落ちてしまったハプニングから生まれました。Tシャツを無駄にしたくないとさらに飛沫をかけて、さらに他のTシャツにもかけてみて…運命の技法と出会った和彦さんの手は、飛び散る染料のように止まらなくなりました。

やがて製品を手がける染師から作家へ活動の幅を広げた和彦さん。それは「染め」の価値観を世に問う行為でした。Tシャツでも額に入った作品でも、プロセスやそこへ込める技量は変わらないことを伝えたいという思いを持って、作品制作に向き合います。

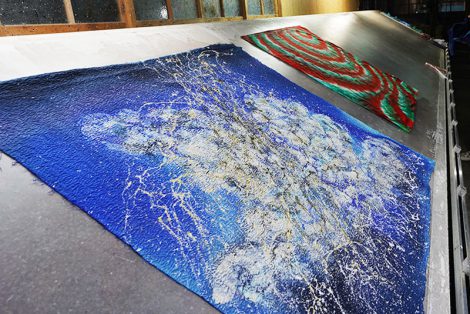

一見するとキャンバスに描かれた絵画のようですが、近づいてみると「織物を染めた」作品であることが見えてきました。柔らかく波打つ織物は「接結二重織」という組織で織られたもの。ガーゼのように二枚の布が重なった状態で、上の布と下の布の間にあるわずかな空間が奥行きを生み出しています。染めているからこそ、織物や糸そのものの質感や陰影も作品を構成する要素に。

色と色が溶け合い、そして幾重にも重なり合う作風は「自分で描いていても、自分でやっていない。やりましたと言えない感覚です。染料は滲んだり動いたりするので、こうなってほしい最善の努力はするけれど、祝福されるかどうかは自分の手を離れます」。染料とのせめぎ合いである制作は夕方から明け方まで続くと言います。

かつて機場としてたくさんの機械が並んでいた空間は、ギャラリーへと姿を変えました。さらにライブやイベントが開ける場にしていきたいと計画中。その思いの底には「染め」は人としての関わり合いを仲介するツールであり、何を考えているのか、日々をどうやって生きているのかを表現するものだという信念があります。「だから制作の手は抜けない。作家活動を通じてたくさんの知り合いが出来ました。お客さんから仲間になり、一緒にイベントを企画する関係にまでなったり。作品を作って買ってもらうだけではなく、いろんな在り方の可能性を広げたいと思っています。お客さん含めてのコミュニティーを広げて、楽しませてあげたい」。

ギャラリーに立つ和彦さん

高蔵染のドリッピングが飛んでいく先は人々の心。無数に重なり合う染料は、ここから生まれる物語を象徴しているように見えました。

原田 美帆

与謝野町在住

インテリアコーディネーター・現代アートスタジオスタッフとして活躍し、2015年からは丹後・与謝野町に移住と共にデザインスタジオ「PARANOMAD(パラノマド)」を設立。織物は彫刻という独自の視点でカーテンを始めとしたテキスタイルを制作。また、マニアックな所まで的確にレポートするライターとしても活躍中。そんな彼女の美と食の記事は今後とても楽しみであります。PARANOMAD